こんにちは、ブログ担当のtKです。

前回のブログから急展開です。

「ほぼ完成形が上がってきました。」

松吉氏からの一報があり、少し前にヘッドだけは見せていただきました。

そして今回のブログを入稿期日ギリギリ電話で、「打ちたいですか?」と。

そんなの当たり前じゃないですか!

「お願いします、打たせてください!」

食い気味どころか、ほぼ前のめりでお願いしました。

読者の皆さん、本当にすみません。

一足先に打たせていただきました。

今回はその“最速試打インプレッション”です。

※設計の深い話は、松吉氏から今後展開があると思いますので、僕はあくまで一人のゴルファーとして感想を綴りたいと思います(そして自称・日本一のファンとして)

まず、見た瞬間

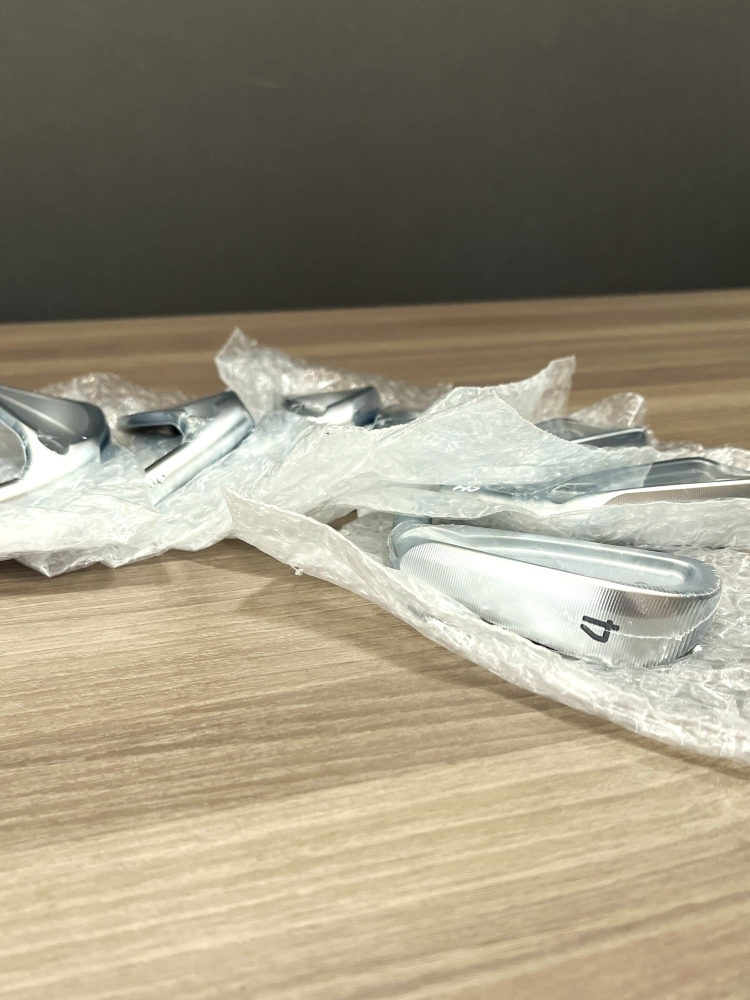

4番からPWまで、すべてをとりあえずキャディバッグに入れてみました。

アイアンカバーを全部外し、改めてクラブとして並んでいる新アイアンを見た瞬間。

はい、格好いい…涙。

派手さはない。ゴテゴテもしていない。

でも、存在感や高級感はしっかりとある。

そして何より、「JUCIEだ」とすぐ分かるんです。

バックフェースでの差別化は今回のモデルのポイントではないと思いますが、ゴルファーとしては、自分のキャディバッグに並んでいるクラブの出で立ちは、所有感や満足感を高めてくれる大切なポイントです。

そんなところもしっかり抑えてあります、流石です。

これでほぼ完成形だそうですが、ここから最終的な商品にはまだ手を入れるそうで、

説明を聞いて、「そんなところまでやるんですね」と。

妥協が本当にないなと感じました。

「令和イケメン」は本当にイケメンなのか

令和イケメンというワードや狙いを話だけ聞いているときは、どんな感じになるんだろうと、ワクワク半分、不安半分でもありました。

でも構えた瞬間、分かりました。

確かに今多く流通しているヘッドからすると、クセはある。

でもそのクセが、ちゃんと魅力になっています。

よく俳優さんでいますよね。一見特徴的だけれども、雰囲気があってとても格好いい方。

あんな感じです。

しかも構えると——

めちゃくちゃ安心感がある。

ヘッドサイズの影響もあると思いますし、顔立ちのバランスもあると思います。その双方が相まって、この顔からは「やさしさ」をとても感じました。

tQアイアンと並べると、同じブランドとは思えないほどキャラクターが違います。

これ、どこかが真似して作ったら「なんか違う不細工」になるやつだなぁ、と思います。

打った瞬間、違和感

PWから軽く振っていくと、その瞬間、すぐ分かる。

「おっ、 飛び方が違う。」

これは今使用しているtQアイアンとの比較にもなりますが、他社さんの高慣性モーメントアイアンとも比較しています。

tQアイアンよりは少しロフトが立っている影響もあると思いますが、

打ち出しは想像より少し低めに出て——

そこから一気に上空に駆け上がっていきます。

上空に見えないレールがあるみたいに、そこを球が駆け上がっていくのです。

ジェットコースターが最初にゆっくりと登っていくレール、ありますよね。あんな感じのレールをイメージしていただくと近いかと思います。

そして9番、8番、7番と番手を上げても、同じように駆け上がっていきます。

しかも、どんどん“球が強く”なるんです。

ミドルアイアンからロングアイアンになると、

「え、こんなにすっ飛んでいくの!?」

tQアイアンの滑らかで美しい弾道に慣れていると、最初は番手と球の勢いが一致しません。

かといって、いわゆる飛び系アイアンともまた違う感じなんです。ここをうまく言語化が出来ないのですが、これは皆さんも打ってみると分かると思います。

そして気づけば——

令和イケメンのクセのある顔なんて、この頃には、あたかもずっと存在していたかのように、まったく気にならなくなっていました。

距離や打感について

距離については、トラックマンレンジがある練習場で確認しました。

全番手で5〜10ヤードは伸びている感じでした。

少し低めに飛び出して、レールを駆け上がるように舞い上がり、そして距離も出しやすい。

いわゆるツアー球のような弾道を比較的容易に打てる印象です。

そして、打感も損なうことなく気持ちよい。

軟鉄の柔らかさはちゃんとある。

高慣性モーメントというワードだけで、打感は少し犠牲になるのかなと勝手に想像していましたが、全く違いました。

これはJUCIEが一貫してFULL CNCで削り出しているから出せる作りなんだと感じます。

例えるなら、エアサスの高級車のような感じです。

キレイに当たったときは、

ヘッド全体でボールを包む感覚。

フェアウェイウッドを連想する重心の深さ。

マイルドなのに、芯がある。

松吉氏が今回のブログでも言っていた「快適性」。

正直、ピッタリだと体感できました。

単にやさしい、ではなく、任せれば気持ちよく振らせてくれる。

どんなシャフトを装着するかで、この「快適性」もかなり変わってくると思います。

ぜひ今から、

「今と同じシャフトか」

「少し余裕を持ったスペックにして快適性を追求するのか」などなど

そんなことを想像しながらお楽しみください。

コースがとても楽しみ

今回は練習場なのでレンジボールでのインプレッションになりますが。

でも、思い出しました。

tQアイアンを初めてコースで使ったときのこと。

あの弾道の美しさに見とれていました。

新作アイアンはどうなるんだろう。

きっと、また違う感動を与えてくれるのだと思います。

今はそれを想像している時間が一番楽しいです。

tQアイアンの良さ、そして今回の新アイアンの良さ。

それぞれキャラが違うだけに、どっちを使うのか。

そんな使い分けも楽しみです。

最後に

このアイアンは、性能や数値を見るよりも、とりあえず打ってみることをおすすめします。そして最後の微調整を終えて世に放たれる最終形態は、もっと格好良くみなさんの手元に届きます。

この段階まで来ているということは、そう遠くないタイミングで皆さんにも試打していただけるはずです。

新しいJUCIEの一面を、ぜひ感じてみてください。

コースでも使用感も、またお届けしたいと思います。